(营口之窗•营口视界“旅游风光”)营口:熊岳河上七座桥

熊岳河,这条蜿蜒流淌于营口市鲅鱼圈区熊岳镇境内的独流入海河流,如一条灵动的纽带,串联起两岸的土地与记忆。它的流域东临碧流河,西向渤海湾,北靠冷水河,南以复渡河为界与复州毗连,353.8平方公里的流域面积滋养着一方百姓,主河全长42.5公里,其中境内流经长度约12.5公里。岁月流转中,一座座桥梁横跨河面,不仅解决了两岸往来的交通难题,更承载着熊岳镇的历史变迁与时代印记。目前,熊岳河上共有七座桥梁连接两岸,每一座都有着属于自己的故事。

龙湾大桥:河畔的“半成品”通道

最先映入眼帘的是龙湾大桥,它北岸连接着河海龙湾温泉度假区,本应是区域交通的重要节点。然而,由于两侧道路尚未开通,如今人们只能利用河岸上的临时道路借桥通行。即便如此,这座桥也在一定程度上缓解了两岸的过河压力,成为周边居民往来的一条便捷路径。

泉湾大桥:乡村进城的“应急线”

与龙湾大桥相隔不远的是泉湾大桥,它的境遇与龙湾大桥颇为相似——两侧配套道路同样未能开通。但好在两岸的河堤大坝道路可以通行车辆,这便成了河南岸古家子等村庄村民进城过河的重要通道。从建成至今,龙湾大桥和泉湾大桥已静静矗立了十几年,当地百姓始终期盼着两侧道路能早日贯通,让桥梁真正发挥出应有的交通效能。

回望历史,熊岳河上的过河方式曾历经沧桑。现存最早的熊岳河温泉段照片摄于1904年夏,拍摄地点位于现熊岳镇温泉村(时称正白旗),照片中河上尚无像样的桥梁,可见当时两岸往来的艰难。到了70年代,古家子村和南岸群众主要依靠一座便桥过河,那是一座简陋的木桥,一旦遭遇洪水便会被冲毁。曾有人推着自行车从摇晃的木桥上走过,每一步都透着小心翼翼,那场景成为了一代人关于过河的深刻记忆。

铁路桥:铭刻屈辱与承载希望的钢铁脊梁

第三座桥是有着百年历史的铁路桥,它建于1903年,是熊岳城站的配套铁路桥。这条铁路线曾先后被称为“中东铁路”“南满铁路”,它的存在,是中华民族屈辱历史的见证,更是东北人民血泪斑斑的记忆。当年,侵略者通过这条铁路,源源不断地从中国掠夺财富,那些被掠走的资源、文物与民脂民膏,数量之巨至今无法统计。

140多年过去,这座饱经风霜的铁路桥在多次维修后依然坚守岗位,如今承载着长大铁路的运行任务,成为东北地区铁路运输网中不可或缺的一环,既是货物运输的重要动脉,也是旅客出行的关键通道。它从屈辱的历史中走来,如今在新时代焕发着新的活力,见证着中国铁路事业的发展与东北大地的振兴。

202国道桥:历经风雨的交通要塞

第四座桥是202国道桥,作为连接202国道跨越熊岳河的重要通道,它的身世同样带着历史的印记。此桥是伪满时期,日本人威胁当地财主王焕章出资三万大洋(一说五万)修建而成。随着交通流量的增长,1989年,大桥西侧被加宽6米,以适应日益增长的通行需求。

2006年8月1日晚11时26分,一场强降水引发的洪水给这座桥带来了严峻考验——旧桥部分的两个桥墩被洪水冲塌,第七孔桥梁板脱落,第六孔桥梁板下沉。危急时刻,经过拆旧建新的修复工程,大桥得以重焕生机,至今仍在使用。这座桥全长242.4米,共20孔,单孔跨径12米,桥梁全宽12米,始终是黑大线公路(202国道)上的重要枢纽。

高速公路桥:驰骋时代的快速通道

第五座桥是高速公路桥,它如一条钢铁巨龙横跨熊岳河,是区域高速公路网的重要组成部分。随着高速公路的普及,这座桥承担起了快速运输的重任,让车辆得以风驰电掣般跨越河流,极大地缩短了地区间的时空距离,为物流运输和人们的长途出行提供了高效便捷的选择。

高铁桥:呼啸而过的速度象征

第六座桥是高铁桥,它是新时代铁路发展的标志。高铁以其时速快、舒适度高的特点,成为现代出行的优选方式。这座高铁桥见证着“中国速度”,每天都有一列列高铁呼啸而过,将熊岳镇与全国各地紧密相连,为当地的经济发展和人员往来注入了强劲动力。

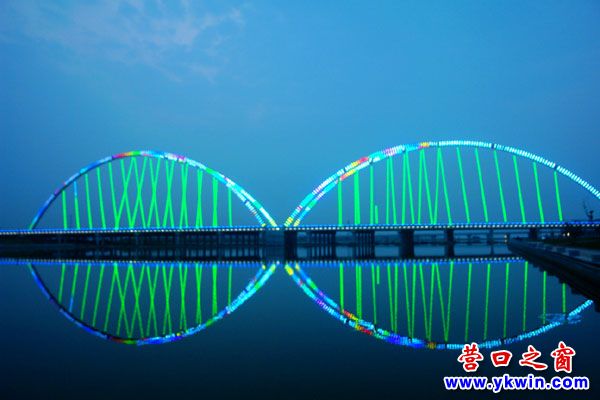

河海大桥:滨海路上的景观地标

第七座桥梁是河海大桥,它是辽宁省“五点一线”滨海路上的过境大桥。这座桥不仅是重要的交通设施,更因地处滨海沿线,有着独特的景观价值。它连接着沿海的风景与资源,为滨海地区的发展搭建了桥梁,也成为了熊岳河上一道靓丽的风景线。

从简陋的便桥到现代化的高铁桥、河海大桥,熊岳河上的七座桥,如同七颗珍珠串联起河流的过往与现在。它们不仅是交通的载体,更是熊岳镇历史变迁、社会发展的生动缩影,见证着这片土地从苦难走向繁荣,从闭塞走向开放的每一步。

详情请进入视频观看:

供稿作者:赵洪健,营口之窗特约摄影人

原创发布:营口之窗官网

更多信息,请关注公众号:营口视界、视频号:营网天下

版权声明:营口之窗所有内容,转载须注明来源,禁止截取改编使用。

上一篇:营口:熊岳河白鹭洲湿地公园

下一篇:营口山海广场旅游区:渤海之滨的活力画卷